“陈丹青早期作品”的真假,双方都无法认定。

发布时间:2025-10-22 09:25

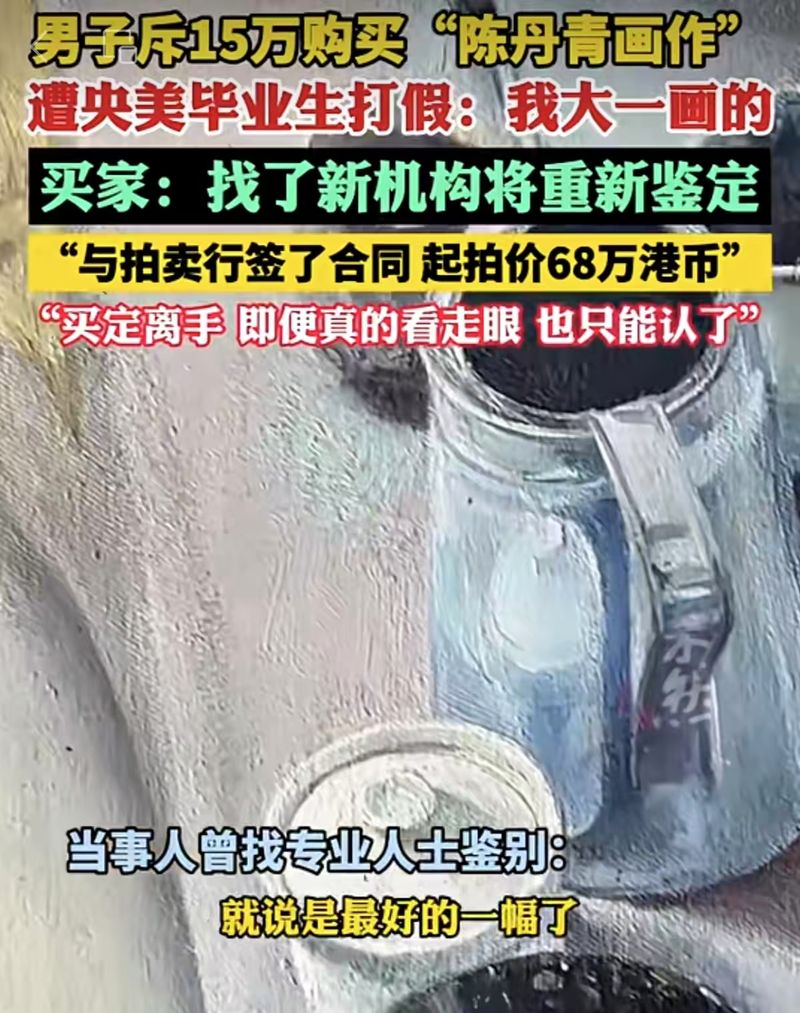

▲ 这幅作品到底是陈丹青的早期作品,还是博主大一时画的,引发了争议。图片/视频截图 齐鲁晚报 近日,一件“真真假假的陈丹青早期作品”引起关注。据红星新闻报道,在陈丹青视频的评论区,有网友称自己收藏了陈丹青早期的油画并附有照片,还声称自己花了15万元购买。然而,这项工作被网友声称是他们的课堂作业。拥有百万粉丝的博主“香香工作室”发布了一段视频。工作室成员洪建祥说,这幅画是他在大学一年级时画的。他还展示了教学巡查时的画作图片、自己的创作图片等,很快引起了网友的关注。目前双方正在对这部作品的真伪进行质证。有当事人贴出了一张所谓的自己的肖像照ar,并声称这两幅画不可能“碰巧相似,因为静物的位置一致”。至于签名,是因为社区里有人拿了画,签了老师的名字;但买家对此不以为然,坚称是经过专业验证的,并反驳称该签名不是后继签名,因为颜色和整幅画是同一时期的等等。目前双方都在自言自语,作为旁观者,确实很难辨别是非。艺术鉴赏是一个非常专业的领域。绝对不可以根据照片的质感、纸张的细节、用笔的角度等来判断真伪。在这种背景下,双方可能都想进一步质证,提供更详细的证据,包括作品的卖家、评估机构等。在一定程度上,艺术品的真伪并不重要。这不仅仅是私人之间的买卖纠纷,还关系到重大的公共利益。当围绕艺术品的争议进入公众视野时,涉及到艺术的诚信、市场交易的公平性以及公众对文化价值观的信任。如果假画、假签名泛滥成灾,不仅收藏家蒙受损失,正品艺术品也会沉没,艺术品鉴定体系就会被推翻,文化市场上的人们就可以避免一无所有。因此,在这件事上有必要明辨是非,更何况这件作品并不是一件历史悠久、难以追溯的文物。相关各方都在场,所以这应该不会是一个令人困惑的账目。此外,考虑到纠纷双方各自的利益,“赝品”可能具有让人眼花缭乱、提升其价值的潜力,而收藏者也可能有维持作品价值和收藏价值的愿望。oid 损失。因此,由相关方牵头,组建中立组织进行调解,或许是解决纠纷、澄清真伪的最稳妥方法。值得注意的是,艺术品与一般的卡拉卡马尔不同。由于专业门槛较高,缺乏客观标准,真伪识别存在主观因素,流通链监管难度大,往往容易造成误解。日前,深圳一家公司发布文件称,从某机构购买的名家书画、瓷器作品中,有7件被鉴定为赝品。其中一幅齐白石的《荷花翠鸟》被朝廷勒令退还货款并缴纳基建费。该机构回应称,在拍卖预展和购买前请专家评审,无异议,并提出上诉。也引起了极大的关注。记住呃。这些现象表明,艺术品市场对真伪的误解并非个案。艺术创作本身具有独特性和主观性,作品的流通和收藏往往跨越时间、地点和不同渠道,因此难免会出现身份冲突。艺术市场要走向成熟,也必须弥补这个缺陷。比如,要建立公平、科学、公开的认定归档机制,对流通路径、签名方式、创作背景等形成核实档案,做到真实可查、责任可追。当各个环节的工作都可以追溯时,买卖双方才能更加安全,市场秩序才能得到有效维护。对于艺术界来说,每一次真伪之争也都在提醒我们:当事人的一切都必须回归事实本身,在公开、公正的程序下,以公开、理性的行为作出回应,让事实问题回归专业判断和事实依据,让理性取代情感,澄清事实疑虑。这样公众才能重新树立对艺术市场的信心,真正的艺术作品才能被看到和尊重。撰文/刘藻(媒体人)编辑/迟道华/杨力校对

▲ 这幅作品到底是陈丹青的早期作品,还是博主大一时画的,引发了争议。图片/视频截图 齐鲁晚报 近日,一件“真真假假的陈丹青早期作品”引起关注。据红星新闻报道,在陈丹青视频的评论区,有网友称自己收藏了陈丹青早期的油画并附有照片,还声称自己花了15万元购买。然而,这项工作被网友声称是他们的课堂作业。拥有百万粉丝的博主“香香工作室”发布了一段视频。工作室成员洪建祥说,这幅画是他在大学一年级时画的。他还展示了教学巡查时的画作图片、自己的创作图片等,很快引起了网友的关注。目前双方正在对这部作品的真伪进行质证。有当事人贴出了一张所谓的自己的肖像照ar,并声称这两幅画不可能“碰巧相似,因为静物的位置一致”。至于签名,是因为社区里有人拿了画,签了老师的名字;但买家对此不以为然,坚称是经过专业验证的,并反驳称该签名不是后继签名,因为颜色和整幅画是同一时期的等等。目前双方都在自言自语,作为旁观者,确实很难辨别是非。艺术鉴赏是一个非常专业的领域。绝对不可以根据照片的质感、纸张的细节、用笔的角度等来判断真伪。在这种背景下,双方可能都想进一步质证,提供更详细的证据,包括作品的卖家、评估机构等。在一定程度上,艺术品的真伪并不重要。这不仅仅是私人之间的买卖纠纷,还关系到重大的公共利益。当围绕艺术品的争议进入公众视野时,涉及到艺术的诚信、市场交易的公平性以及公众对文化价值观的信任。如果假画、假签名泛滥成灾,不仅收藏家蒙受损失,正品艺术品也会沉没,艺术品鉴定体系就会被推翻,文化市场上的人们就可以避免一无所有。因此,在这件事上有必要明辨是非,更何况这件作品并不是一件历史悠久、难以追溯的文物。相关各方都在场,所以这应该不会是一个令人困惑的账目。此外,考虑到纠纷双方各自的利益,“赝品”可能具有让人眼花缭乱、提升其价值的潜力,而收藏者也可能有维持作品价值和收藏价值的愿望。oid 损失。因此,由相关方牵头,组建中立组织进行调解,或许是解决纠纷、澄清真伪的最稳妥方法。值得注意的是,艺术品与一般的卡拉卡马尔不同。由于专业门槛较高,缺乏客观标准,真伪识别存在主观因素,流通链监管难度大,往往容易造成误解。日前,深圳一家公司发布文件称,从某机构购买的名家书画、瓷器作品中,有7件被鉴定为赝品。其中一幅齐白石的《荷花翠鸟》被朝廷勒令退还货款并缴纳基建费。该机构回应称,在拍卖预展和购买前请专家评审,无异议,并提出上诉。也引起了极大的关注。记住呃。这些现象表明,艺术品市场对真伪的误解并非个案。艺术创作本身具有独特性和主观性,作品的流通和收藏往往跨越时间、地点和不同渠道,因此难免会出现身份冲突。艺术市场要走向成熟,也必须弥补这个缺陷。比如,要建立公平、科学、公开的认定归档机制,对流通路径、签名方式、创作背景等形成核实档案,做到真实可查、责任可追。当各个环节的工作都可以追溯时,买卖双方才能更加安全,市场秩序才能得到有效维护。对于艺术界来说,每一次真伪之争也都在提醒我们:当事人的一切都必须回归事实本身,在公开、公正的程序下,以公开、理性的行为作出回应,让事实问题回归专业判断和事实依据,让理性取代情感,澄清事实疑虑。这样公众才能重新树立对艺术市场的信心,真正的艺术作品才能被看到和尊重。撰文/刘藻(媒体人)编辑/迟道华/杨力校对 下一篇:没有了